O início do segundo semestre vem acompanhado do eterno debate do impacto da política de inclusão social pelo estabelecimento de cotas de classes menos favorecidas como critério de entrada nas universidades federais. Este debate se tornou mais acalorado pela recente decisão da Suprema Corte norte-americana, que determinou o fim do programa de cotas nos Estados Unidos para entrada nas universidades, em vigor desde 2003, sob o argumento de que a Constituição norte-americana garante proteção igualitária aos cidadãos. A decisão, por maioria, da Suprema Corte refletiu uma divisão já existente na sociedade americana.

No Brasil, nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a renovação da lei de cotas com previsão de nova revisão em 2033.

Estudos mostram que o desempenho médio de estudantes beneficiados por programas de ação afirmativa é inferior ao dos demais estudantes não cotistas. Isto não deveria causar surpresa. Se fosse tão fácil para cotistas apresentarem rendimento superior ao de não cotistas, ninguém estaria discutindo a existência das cotas. É justamente porque são piores que a ideia de ação afirmativa se coloca. Também não é o caso de se tomar estes resultados como demonstração insofismável de que as cotas deveriam ser rejeitadas de plano, já que serviriam apenas para prejudicar a meritocracia dos vestibulares.

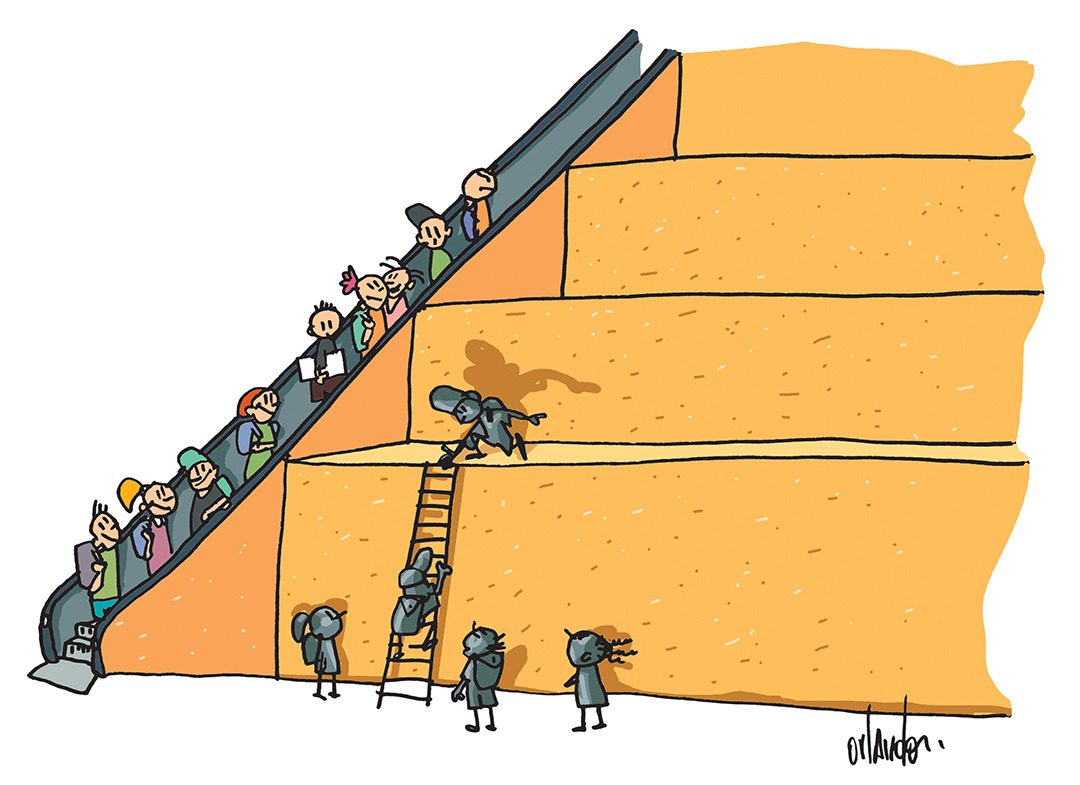

Toda dificuldade em torno das cotas vem do fato de que universidades desempenham um duplo papel. Elas se tornaram a principal fator de ascensão social do mundo moderno e, adicionalmente, têm a missão de formar os profissionais que estarão, no futuro próximo, à disposição da sociedade. Enquanto o primeiro critério admite facilmente uma abordagem mais voltada para a justiça social, o segundo naturalmente recomendaria uma adesão mais forte à excelência acadêmica. O desafio é encontrar um jeito de conciliar os dois princípios. A resposta certamente não está em elevar as vagas exclusivas para minorias de ação afirmativa, hoje em 50%. O número excessivo aumenta o gap entre cotistas e não cotistas, inflacionando o preço da inclusão.

Para aqueles que entendem que o mérito sempre deve prevalecer, a pergunta que fica é: qual é o mérito?

Eduardo Giannetti lembra que a desigualdade coloca um problema ético dependendo da forma como foi estabelecida. Para ele “a questão crucial é: a desigualdade observada reflete essencialmente os talentos, esforços e valores diferenciados dos indivíduos ou, ao contrário, ela resulta de um jogo viciado na origem – de uma profunda falta de equidade nas condições iniciais de vida, de privação de direitos elementares e/ou da discriminação racial, sexual ou religiosa?”.

O filósofo norte-americano John Rawls vai além. Para ele, as aptidões naturais não são “mais justas” do que os direitos de nascimento que a nobreza se atribuía ou as vantagens proporcionadas por crescer numa família rica. Para o filósofo, atributos como força, inteligência e beleza seriam um prêmio indevido, já que resultam de combinações aleatórias de genes, e não de virtudes individuais. Portanto, segundo Rawls, se é injusto discriminar alguém devido à cor da pele, é injusto favorecer outrem porque teve a sorte de nascer com qualidade certa na época certa.

Dessa forma, a própria ideia de mérito parece não se sustentar se tivermos como pressuposto uma noção mais absoluta de justiça como Rawls. Pragmaticamente, entendo que é natural quem contrate alguém baseado no seu desempenho acadêmico. O problema é que fica mais difícil equiparar a noção de meritocracia à de justiça.

A solução está na melhoria do nível da escola básica.

Uma das características do conhecimento acadêmico é que o aluno só progride bem quando domina as etapas anteriores. Certas matérias, como matemática, são simplesmente impossíveis de evoluir sem conhecer as operações clássicas. Não à toa, recentemente foi averiguado que o ensino de matemática no Brasil vem se depauperando ano após ano. Desse modo, querer que o vestibular seja o único elemento de seleção na entrada das universidades é o mesmo que aceitar colocar no ringue lutadores de jiu jitsu, sendo um detentor de faixa branca e outro de faixa preta, e achar que o resultado poderá ser diferente do que a massacrante vitória do faixa preta.

Assim, o lugar certo para combater o desnível de conhecimento são os primeiros anos do ensino fundamental. A política educacional deveria privilegiar a gratuidade no ensino básico durante o período de formação da cognição e cobrar mensalidade nas universidades, mesmo que públicas, como uma medida de justiça social.

Sabemos que o Estado não consegue garantir o estudo gratuito a todos na completude acadêmica. Ao mesmo tempo, se houver equidade de ensino básico, se torna mais palatável conciliar trabalho e estudo, e com isso, mesmo os menos favorecidos seriam capazes de pagar as mensalidades do ensino superior. Privilegiar verba orçamentária para subsidiar a gratuidade de universidades públicas, em detrimento de um melhor ensino básico, é uma política que não consigo compreender.

Com uma maior inclusão e ensino básico de qualidade, menor seria o gap de aprendizado entre os candidatos no vestibular e, consequentemente, maiores as chances de se diminuir o número das cotas de inclusão social nas universidades.